Karten waren schon immer meine erste Wahl, um die Welt zu verstehen. Ob ich einen Roadtrip plane oder Satellitenbilder anschaue, um zu sehen, wie sich meine Heimatstadt verändert hat – es ist faszinierend, wie Daten Orte zum Leben erwecken. Geodaten bilden das Rückgrat dieser Karten und verknüpfen spezifische Informationen mit Orten auf der Erde. Von der Lokalisierung einer Bäckerei vor Ort bis zur Verfolgung von Waldbrandmustern helfen uns Geodaten, die Welt auf praktische Weise zu verstehen. In diesem Leitfaden führe ich Sie durch die wichtigsten Arten von Geodaten – Vektor-, Raster- und geotemporale Daten – und gehe auf weitere wichtige Formate wie Points of Interest, Immobilien- und Mobilitätsdaten ein. Am Ende haben Sie ein klares Bild davon, wie diese Datentypen funktionieren und warum sie für Unternehmen, Planer und Neugierige gleichermaßen wichtig sind. Tauchen Sie ein!

Die wichtigsten Geodatentypen

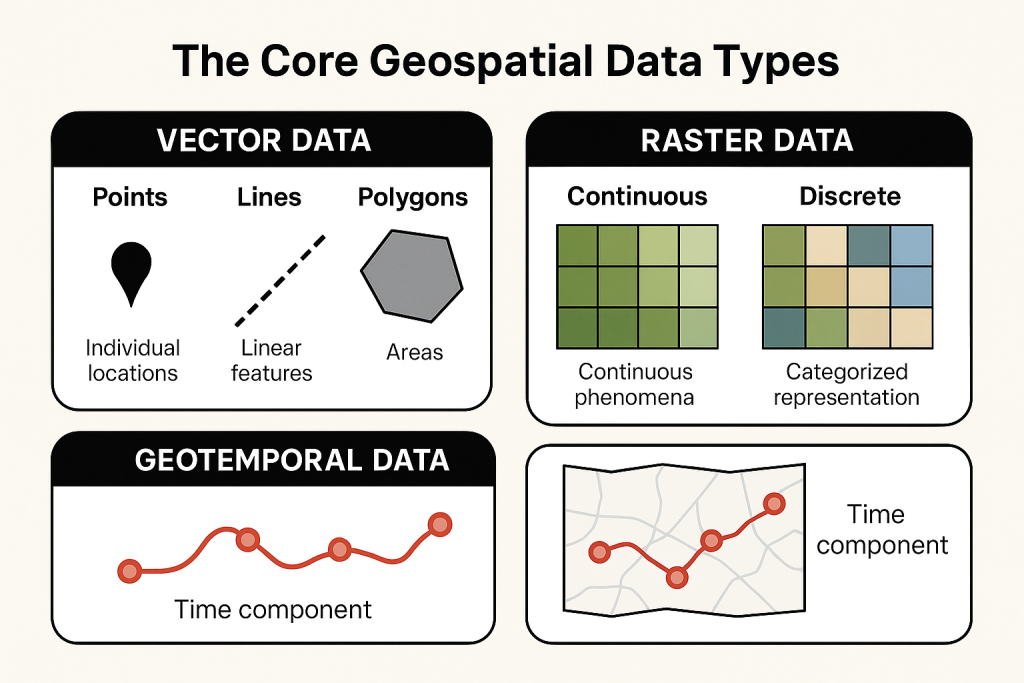

Werfen wir einen Blick auf die drei großen Datentypen: Vektor-, Raster- und geotemporale Daten. Diese Schwergewichte bilden das Rückgrat der meisten Geodatenanwendungen und bieten jeweils eine einzigartige Möglichkeit, die Welt um uns herum darzustellen und zu verstehen. Ob Sie eine Stadt kartieren, Wettermuster analysieren oder Veränderungen im Zeitverlauf verfolgen – diese Datentypen sind der Ausgangspunkt, um aus standortbezogenen Rohdaten umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen. Sie sind wie die Grundfarben der Geodatenarbeit – jede für sich einzigartig, aber oft gemischt, um etwas noch Aussagekräftigeres zu schaffen.

1. Vektordaten: Punkte, Linien und Polygone

Vektordaten wirken wie eine Blaupause mit klaren, sauberen Linien. Sie stellen Merkmale mit klaren Grenzen durch Punkte, Linien und Polygone dar. Stellen Sie sich eine Karte Ihrer Stadt vor: Ein Punkt markiert Ihr Lieblingscafé (ein Punkt), eine Linie zeichnet die Autobahn nach, auf der Sie zur Arbeit fahren (eine Linie) und ein schattierter Bereich markiert die Stadtgrenze (ein Polygon). Ihre Präzision und Skalierbarkeit machen Vektordaten zu einem beliebten Tool für Apps wie Google Maps – Sie können endlos hineinzoomen, ohne dass die Schärfe verloren geht. Diese Klarheit ist ein großer Vorteil für die Erstellung detaillierter, benutzerfreundlicher Karten.

- Punktdaten: Diese nulldimensionalen Markierungen markieren Orte wie Schulen, Tankstellen oder sogar einen einzelnen Baum im Park. Sie eignen sich ideal zum Markieren bestimmter Orte, geben aber keine Auskunft über Größe, Form oder Fläche. Stellen Sie sie sich wie Stecknadeln auf einer Karte vor – ideal zum Markieren, weniger zum Messen.

- LiniendatenStellen Sie sich Flüsse, Straßen oder Eisenbahnschienen vor, die sich über eine Karte schlängeln. Diese eindimensionalen Elemente erfassen die Länge, nicht aber die Breite und werden durch gestrichelte Linien oder kräftige Farben hervorgehoben. Eine blaue Linie könnte beispielsweise einen Fluss darstellen, während eine rote gestrichelte Linie einen Wanderweg markieren könnte.

- Polygondaten: Diese zweidimensionalen Formen definieren Gebiete wie Seen, Wälder oder Wohngebiete. Sie eignen sich ideal für die Berechnung von Flächen oder Umfängen und helfen Planern, den Umfang einer Region zu verstehen. Beispielsweise könnte ein grünes Polygon einen Nationalpark markieren, während ein graues ein Stadtviertel darstellt.

Vektordaten sind ein wertvolles Werkzeug für Branchen wie Stadtplanung, Logistik oder sogar Immobilien, in denen Genauigkeit alles ist. Ein Lieferunternehmen kann Liniendaten verwenden, um die schnellsten Routen zu planen, oder Polygondaten, um Lieferzonen mit chirurgischer Präzision abzugrenzen. Auch für Stadtplaner sind sie praktisch, wenn sie Infrastruktur kartieren oder Gebiete einteilen. Der Haken? Vektordaten haben Schwierigkeiten mit komplexen, kontinuierlichen Phänomenen wie Höhenunterschieden oder Temperaturgradienten, bei denen sanfte Übergänge entscheidend sind. Für diese benötigen Sie ein anderes Werkzeug im Geodaten-Werkzeugkasten.

2. Rasterdaten: Pixel und Gitter

Wenn Vektordaten eine Blaupause darstellen, sind Rasterdaten wie hochauflösende Fotos, die die Details der Welt erfassen. Sie unterteilen die Erde in ein Raster von Zellen, von denen jede einen Wert enthält, der etwas Bestimmtes repräsentiert – wie Höhe, Temperatur oder Landbedeckung. Denken Sie an Satellitenbilder oder topografische Karten, bei denen jedes Pixel eine Geschichte erzählt. Rasterdaten gibt es in zwei Haupttypen, die jeweils für unterschiedliche Anforderungen geeignet sind:

- Kontinuierliche Daten: Dieser Typ erfasst allmähliche Veränderungen in einer Landschaft, wie z. B. die Höhe über dem Meeresspiegel oder Temperaturschwankungen in einer Region. Jede Zelle im Raster enthält einen eindeutigen Wert, wodurch ein gleichmäßiger Farbverlauf entsteht. Beispielsweise könnte eine Wetterkarte anhand kontinuierlicher Daten die Veränderung der Niederschlagsintensität in einem Bundesstaat darstellen, wobei die Farben von hell nach dunkel verblassen.

- Diskrete Daten: Hier werden Zellen in verschiedene Kategorien gruppiert, beispielsweise nach Landnutzungsarten (Wald, Stadt, Wasser). Jede Kategorie ist klar abgegrenzt, was die Analyse bestimmter Zonen erleichtert. Eine Karte könnte diskrete Daten verwenden, um landwirtschaftliche Felder grün und Stadtgebiete grau hervorzuheben, ohne dass die Übergänge zwischen ihnen verschwimmen.

Rasterdaten sind in Bereichen wie Meteorologie, Umweltwissenschaften und Katastrophenmanagement unverzichtbar. Eine Wetter-App kann auf kontinuierliche Rasterdaten zugreifen, um Niederschlags- oder Hitzemuster anzuzeigen und Ihnen so bei der Entscheidung zu helfen, ob Sie einen Regenschirm benötigen. Katastrophenschutzteams nutzen diskrete Daten, um hochwassergefährdete Gebiete oder Waldbrandzonen zu kartieren und so schnell und gezielt einzugreifen. Der Nachteil? Rasterdaten lassen sich nicht gut skalieren – zoomt man zu weit hinein, verpixeln sie, wie ein altmodisches Videospiel, das seinen Reiz verliert. Außerdem sind sie datenintensiv und erfordern eine robuste Speicherung und Verarbeitung, um diese dichten Raster zu verarbeiten.

3. Geotemporale Daten: Hinzufügen des Zeitelements

Geotemporale Daten sind der Schlüssel zum Erfolg. Sie verarbeiten Vektor- oder Rasterdaten und fügen eine Zeitkomponente hinzu, die die Entwicklung von Orten veranschaulicht. Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Route eines Lieferwagens im Laufe des Tages mithilfe vektorbasierter Liniendaten verfolgen oder Satellitenbilder der Zugbahn eines Hurrikans über mehrere Stunden mithilfe von Rasterdaten betrachten. Dieser Datentyp ist bahnbrechend für dynamische Anwendungen, beispielsweise für Logistikunternehmen, die Fahrzeugbewegungen überwachen, oder für Umweltwissenschaftler, die die Entwicklung der Abholzung über Jahrzehnte hinweg untersuchen.

Das Besondere an geotemporalen Daten ist ihre Fähigkeit, Veränderungen zu erfassen. Es geht nicht nur darum, wo sich etwas befindet, sondern auch darum, wie es sich bewegt oder verändert. Ein Einzelhändler könnte beispielsweise geotemporale Daten analysieren, um zu sehen, wie die Kundenfrequenz während der Ferienzeit zunimmt. Dies hilft ihm bei der Entscheidung, wann zusätzliches Personal eingestellt oder Lagerbestände aufgestockt werden müssen. Stadtplaner könnten sie nutzen, um die Bevölkerungsentwicklung einer Stadt im Laufe der Zeit zu verfolgen und so Entscheidungen über den Bau neuer Schulen oder Verkehrslinien zu treffen. Sogar Katastrophenschutzteams verlassen sich auf sie, um Ereignisse wie die Ausbreitung eines Waldbrands oder den Verlauf einer Überschwemmung in Echtzeit zu überwachen.

Die Kehrseite? Geotemporale Daten sind komplex. Der Zeitfaktor fügt eine Menge Informationen hinzu, die Speicher- und Verarbeitungssysteme belasten können. Zudem ist es eine Herausforderung, die Daten präzise und aktuell zu halten, insbesondere bei schnelllebigen Szenarien wie der Fahrzeugverfolgung oder Wetterereignissen. Dennoch sind die Erkenntnisse, die sie liefern, den Aufwand wert, insbesondere für alle, die Trends verstehen oder zukünftige Veränderungen vorhersagen möchten.

Georäumliche Analyse mit fortschrittlichen KI-Plattformen

Wir transformieren die Geodatenanalyse durch den Einsatz fortschrittlicher künstlicher Intelligenz, um die Verarbeitung komplexer Datensätze zu optimieren. Mit unserer Plattform FlyPix AIWir konzentrieren uns auf die Analyse von Bildern von Satelliten, Drohnen und anderen Luftquellen, um Objekte in Geodaten schnell zu identifizieren und zu kartieren. Wir unterstützen eine Reihe von Datentypen, darunter Raster für die Bildanalyse und Vektoren für die präzise Objektabgrenzung. Unsere Fähigkeiten kommen in Bereichen wie Umweltüberwachung, Stadtplanung und Infrastrukturbewertung zum Einsatz. Durch den Einsatz fortschrittlichen maschinellen Lernens automatisieren wir Aufgaben wie Objekterkennung, Änderungsverfolgung und Anomalieidentifizierung und steigern so unsere Effizienz im Umgang mit unterschiedlichen Geodatenformaten wie multispektralen Bildern oder Punktwolken.

Das Design unserer Plattform legt Wert auf Zugänglichkeit. So können auch Nutzer mit minimalem technischen Fachwissen individuelle Modelle für spezifische Anforderungen trainieren, beispielsweise für die Klassifizierung der Landnutzung oder die Überwachung des Baufortschritts. Wir gewährleisten die nahtlose Integration in bestehende GIS-Systeme, um die Kompatibilität mit Arbeitsabläufen zu gewährleisten. Unsere interaktiven Dashboards visualisieren die Ergebnisse übersichtlich. Dank unserer Fähigkeit, große Datensätze schnell zu verarbeiten, bieten wir ein wertvolles Tool für Branchen, die skalierbare Lösungen benötigen. Damit folgen wir dem Trend zu KI-gestützten Geodaten-Entwicklungen, die traditionelle GIS-Funktionen ergänzen.

Über den Kern hinaus: Andere wichtige Geodatentypen

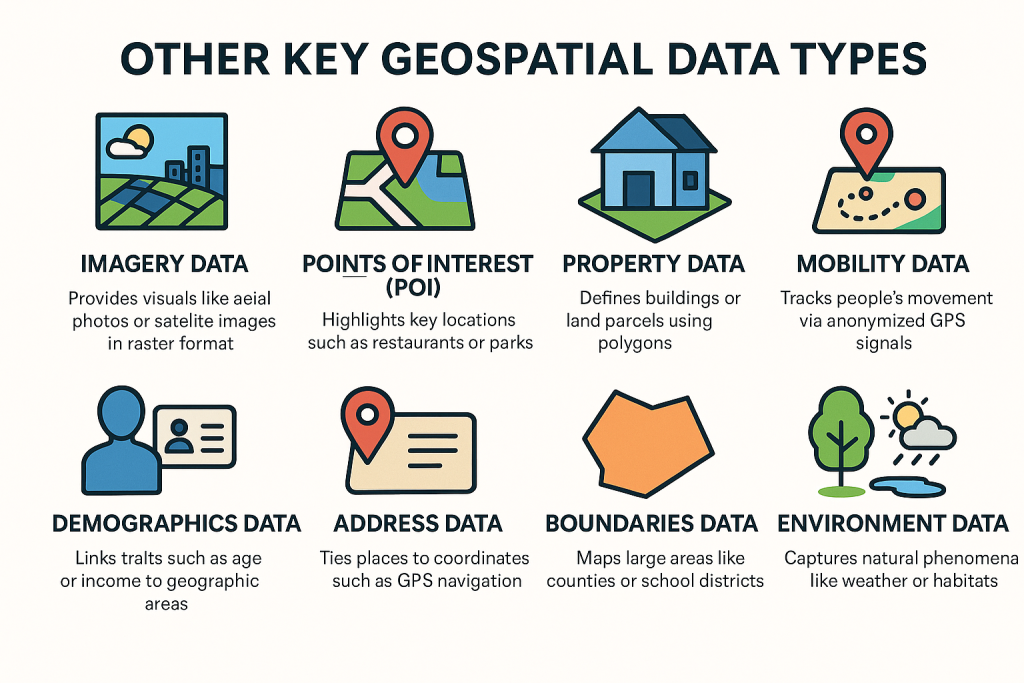

Bilddaten erwecken die Welt durch lebendige Visualisierungen zum Leben, wie etwa Luftaufnahmen oder Satellitenbilder, die stets im Rasterformat als Pixelraster gespeichert sind. Jedes Pixel fängt einen Teil der Erde ein, von weitläufigen Stadtlandschaften bis hin zu gewundenen Meeresströmungen, und bietet eine Momentaufnahme, die ebenso detailliert wie atemberaubend ist. Sie dienen als Grundlage für Basiskarten und liefern den entscheidenden Kontext für die Überlagerung anderer Geodatentypen, wodurch Karten intuitiver und aussagekräftiger werden. Umweltschützer verlassen sich auf Bilddaten, um Umweltveränderungen wie Abholzungsmuster oder Veränderungen der Wasserqualität zu überwachen und so Ökosysteme zu schützen. Stadtplaner verfolgen damit das Stadtwachstum und erkennen neue Entwicklungen oder Infrastrukturbedarf im Laufe der Zeit. In Krisenzeiten greifen Katastrophenschutzteams auf Satellitenbilder zurück, um Schäden zu beurteilen und beispielsweise von Hurrikans verwüstete Gebiete genau zu lokalisieren, um die Hilfslieferungen zu priorisieren. Trotz ihrer erstaunlichen Klarheit sind Bilddaten schwergewichtig und erfordern aufgrund ihrer hohen Auflösung und großen Dateigrößen beträchtliche Speicher- und Rechenleistung.

Hier ist ein kurzer Überblick über die Geodatentypen, die häufig durch Bilder ergänzt werden:

Points of Interest (POI): Der Puls der Orte

POI-Daten heben wichtige Orte wie Restaurants oder Parks hervor und enthalten Details wie Telefonnummern oder Öffnungszeiten. Im Gegensatz zu einfachen Vektorpunkten enthalten sie zahlreiche Informationen, wie die Adresse eines Starbucks und die Öffnungszeiten um 7 Uhr morgens. Einzelhändler nutzen sie zur Standortwahl, Immobilienfirmen messen das Wachstum und das Gesundheitswesen stellt den Zugang zu Kliniken sicher. Eine Fitnessstudiokette kann nach nahegelegenen Wettbewerbern oder Haltestellen suchen. Da POI-Daten dynamisch sind, sind aktuelle Daten entscheidend, um veraltete Standorte zu vermeiden.

Immobiliendaten: Physische Räume definieren

Immobiliendaten umreißen Gebäude oder Grundstücke mit Polygonen, wie Einkaufszentren oder Grundstücke. Datensätze wie die von SafeGraph zeigen, wie sich Einheiten in größere Strukturen einfügen. Versicherer bewerten Risiken anhand der Nachbarschaft – ein Geschäft neben einem Feuerwerksladen ist riskanter als eines neben einer Buchhandlung. Einzelhändler erfassen die Fußgängerfrequenz; Planer stellen die Einhaltung der Zonenvorschriften sicher. Die Genauigkeit dieser Daten erfordert aktuelle Aufzeichnungen, insbesondere in sich schnell verändernden Städten.

Mobilitätsdaten: Bewegung verfolgen

Mobilitätsdaten erfassen die Bewegungen von Menschen über anonymisierte GPS-Signale und zeigen so Fußgängerverkehrsmuster wie Besuche in Einkaufszentren oder Pendelstrecken. Unternehmen nutzen sie, um Ladenstandorte oder Werbeflächen auszuwählen, Stadtplaner optimieren Verkehrswege und Versicherer bewerten Risiken wie Winterunfälle. Eine Kaffeekette findet möglicherweise eine belebte Ecke für ein neues Geschäft. Sie zeigen Trends auf, erfordern aber einen sorgfältigen Umgang mit Datenschutz und Genauigkeit.

Demografische Daten: Menschen verstehen

Demografische Daten verknüpfen Merkmale wie Alter oder Einkommen mit geografischen Gebieten. Sie stammen häufig aus Volkszählungen. Unternehmen nutzen sie, um Produkte anzupassen, beispielsweise Luxus- oder Budgetartikel. Stadtplaner stellen sicher, dass Dienstleistungen den Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen. Eine Lebensmittelkette kann sie mit Mobilitätsdaten kombinieren, um die Rentabilität eines Geschäfts zu prüfen. Die Aktualität dieser Daten ist angesichts des schnellen Bevölkerungswandels schwierig.

Adressdaten: Die Grundlage der Standortbestimmung

Adressdaten verknüpfen Orte mit Koordinaten und ermöglichen so GPS-Navigation, Geokodierung und umgekehrte Geokodierung. Sie sind für Logistik, Immobilien und Rettungsdienste unerlässlich, da sie Adressen mit Daten wie Wetterdaten oder Schulbezirken verknüpfen. Ein Lieferdienst kann damit Routen optimieren. Die Standardisierung unübersichtlicher Formate wie „Str.“ und „Straße“ ist eine Herausforderung.

Boundaries Data: Die Welt organisieren

Grenzdaten bilden große Gebiete wie Landkreise oder Schulbezirke mithilfe von Polygonen ab. Behörden nutzen sie für Steuern oder Dienstleistungen, Unternehmen für die Platzierung von Werbung. Ein Schulbezirk kann beispielsweise Einzugsgebiete abbilden. Die Daten sind stabil, müssen aber für rechtliche oder regulatorische Zwecke präzise sein.

Umweltdaten: Die Geschichte der Natur

Umweltdaten erfassen Naturphänomene wie Wetter oder Lebensräume von Wildtieren in Vektorformaten (z. B. Polygone für Wälder) oder Rasterdaten (z. B. Satellitenbilder von Stürmen). Naturschützer verfolgen Abholzung oder Migration, Versicherer bewerten Hochwasserrisiken und Landwirte überwachen die Bodenfeuchtigkeit. Ein Waldbrandbekämpfungsteam kann den Verlauf eines Feuers anhand von Wind- und Geländedaten vorhersagen. Umweltdaten sind für das Verständnis der Erde von entscheidender Bedeutung, ihre Erfassung ist jedoch aufgrund ihres enormen Ausmaßes und ihrer Variabilität komplex.

Straßendaten: Die Straßen, die wir befahren

Straßendaten bilden Verkehrsnetze wie Autobahnen oder Nebenstraßen ab, einschließlich Verkehrsaufkommen und Straßenzustand. GPS-Apps nutzen sie für die Routenplanung, Stadtplaner entlasten Staus und Unternehmen wählen Standorte für stark frequentierte Geschäfte aus. Eine Stadt kann Radwege je nach Pendlerverhalten einrichten. Ständige Aktualisierungen zu Baustellen oder Sperrungen stellen eine logistische Herausforderung dar.

Bilddaten: Eine Vogelperspektive

Bilddaten liefern visuelle Elemente wie Luft- oder Satellitenbilder im Rasterformat und erfassen Stadtlandschaften bis hin zu Ozeanen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil von Basiskarten und ergänzen andere Daten um Kontext. Naturschützer überwachen die Abholzung, Stadtplaner verfolgen das Wachstum und Katastrophenschutzteams ermitteln Hurrikanschäden, um Hilfe leisten zu können. Die hohe Auflösung erfordert erheblichen Speicher- und Rechenaufwand.

Die Zukunft georäumlicher Daten

Geodaten entwickeln sich rasant weiter. Dank KI und maschinellem Lernen ermöglichen wir intelligentere Analysen, beispielsweise die Vorhersage von Verkehrsmustern oder Katastrophenrisiken mit verblüffender Genauigkeit. Neue Technologien wie Drohnen und autonome Fahrzeuge erweitern zudem die Art und Weise, wie wir Daten sammeln und nutzen. Stellen Sie sich benutzerdefinierte, hochauflösende Karten vor, die auf Anfrage erstellt werden, oder Drohnen, die abgelegene Gebiete in Echtzeit kartieren. Es ist spannend, darüber nachzudenken, wie diese Werkzeuge alles von der Stadtplanung bis zum Naturschutz beeinflussen werden.

Schlussfolgerung

Geodaten sind mehr als nur Punkte auf einer Karte – sie ermöglichen es uns, unsere Welt im Detail zu verstehen. Von der Präzision von Vektordaten über die lebendigen Bilder von Rasterdaten bis hin zu den dynamischen Erkenntnissen geotemporaler Daten – jeder Datentyp spielt seine Rolle. Fügen Sie spezielle Formate wie POI-, Mobilitäts- oder Umweltdaten hinzu, und Sie erhalten ein Toolkit für nahezu jede standortbezogene Herausforderung. Ob Sie als Unternehmer einen neuen Standort erkunden, als Planer eine intelligentere Stadt entwerfen oder einfach nur neugierig auf die Welt sind – Geodaten haben viel zu bieten. Wenn Sie also das nächste Mal eine Karte öffnen, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Datenebenen zu würdigen, die sie zum Leben erwecken – und überlegen Sie vielleicht, wie Sie sie selbst nutzen könnten.

Häufig gestellte Fragen

Geodaten verknüpfen Informationen mit bestimmten Orten auf der Erde, beispielsweise Koordinaten oder Adressen. Sie sind von entscheidender Bedeutung für die Kartierung, Navigation, Stadtplanung, Katastrophenhilfe und vieles mehr. Sie helfen uns, die Welt auf praktische Weise zu verstehen und mit ihr zu interagieren – von der Suche nach einem Café bis zur Verfolgung von Klimaveränderungen.

Vektordaten verwenden Punkte, Linien und Polygone für präzise, skalierbare Merkmale wie Straßen oder Gebäude. Rasterdaten verwenden ein Pixelraster zur Darstellung kontinuierlicher Daten wie Satellitenbilder oder Höhen. Vektordaten eignen sich hervorragend für die Darstellung von Klarheit, während Rasterdaten sich durch die Darstellung allmählicher Veränderungen auszeichnen.

Geotemporale Daten ergänzen Vektor- oder Rasterdaten um eine Zeitkomponente und zeigen so, wie sich Standorte im Laufe der Zeit verändern. So lässt sich beispielsweise die Route eines Lieferwagens verfolgen oder das Wachstum eines Waldes über Jahre hinweg überwachen. Damit eignen sie sich ideal für dynamische Analysen.

POI-Daten heben Orte wie Restaurants oder Parks hervor und enthalten Details wie Öffnungszeiten oder Kontaktinformationen. Unternehmen nutzen sie zur Standortwahl, Immobilienfirmen bewerten das Wachstumspotenzial und Navigations-Apps führen Nutzer zu nahegelegenen Einrichtungen.

Als Raster gespeicherte Bilddaten liefern anschauliche Darstellungen ähnlich wie Satelliten- oder Luftbilder. Aufgrund ihrer umfangreichen, kontextbezogenen Details werden sie für Basiskarten, Umweltüberwachung (z. B. Abholzung), Stadtplanung und Katastrophenhilfe (z. B. zur Beurteilung von Hurrikanschäden) verwendet.

Mobilitätsdaten erfassen Bewegungsmuster wie Fußgängerverkehr oder Pendelverkehr mithilfe anonymisierter GPS-Signale. Einzelhändler nutzen diese Daten, um stark frequentierte Ladenstandorte auszuwählen, Stadtplaner optimieren Verkehrswege und Versicherer bewerten Risiken wie unfallgefährdete Gebiete.

Die Verwaltung von Geodaten kann aufgrund großer Dateigrößen (insbesondere Raster- und Bilddaten), der Notwendigkeit häufiger Aktualisierungen (z. B. für Mobilitäts- oder POI-Daten) und Datenschutzbedenken bei der Bewegungsverfolgung komplex sein. Auch die Verarbeitungs- und Speicheranforderungen erfordern robuste Systeme.